マスタリングってどんな作業なのか(´◔౪◔)◞?

ミックスとどう違う?

ざっくり結論から書くとマスタリングは、ミックスした曲全体の

作業のことです。

*過去記事を加筆修正しました

目次

曲の音圧を上げる、EQをする

DTMでミックスし終わった音源は、そのままだと音量が小さいです。

どんなにフェーダーを目一杯上げても音が割れるだけで、市販のような音量にはなりません。

マスタリングソフト(マキシマイザー)を使って音量をぐいっと上げる必要があります。

マキシマイザーの使い方はこちらの記事に。

また、全体像が少しこもっている場合などはEQを全体にかけて調整します。

これもマスタリングです。

あわせて読みたい

マキシマイザーの使い方【DTMで音圧をあげる方法】

マキシマイザーの使い方についてです(´◔౪◔)◞ マスタリング時の音圧調整に必須のプラグイン。 ここだけは守っておきたい!というポイントをピックアップしました。 後半...

マスタリングは素人にもできる?

いきなりですが、マスタリングは僕ら普通のDTMerにもできるものなんでしょうか?

答えはYESです。

誤解を恐れずに言えば、現在アマチュアでもプロ並みのマスタリングが可能になっています。

それはテクノロジーの発展のおかげ!

iZotope ( アイゾトープ ) / Ozone 9 Advanced サウンドハウス

AI(人工知能)が進化したのと、単純にプラグインの精度がめちゃくちゃ良くなってます。

相当(本当に相当)なこだわりがなければ、市販のプラグインでとってもいい仕上がりになります。

なんて言ったら本職の方々に怒られちゃいそうですが、、、(もちろんプロの仕上げる音は別格です)

ただ、一般の人が聴いたら何が違うのかほぼわからないと思います。

以上!マスタリングについてでした!

、、だとあっさりしすぎているので。

ここから先は、時代の流れとともにマスタリングの意義がどう変わっていったのか?

そもそもミックスと分ける必要なんてあるの?

って所などをじっくり書かせていただきます。

長いので、お時間ある方は是非お付き合いください(`・ω・´)

iZotope Ozone9 ダウンロード版 (Advanced 通常版)

マスタリングは本来曲間を整えるものでした

前述のように、現在マスタリングといえば

ことをほぼ指しますが、本来は違いました。

大昔、まだアナログテープに音楽を録音していた時代。

- 曲と曲の空白部分の調整

- 曲ごとの音量のばらつきを揃える

これらの作業を「マスタリング」と呼んでおりました。

作品を頭から最後まで通して聴いた際、違和感がないよう整える作業。

8曲入りのアルバムだったら、アルバムの世界観を極力壊さないように整える。

音圧をガツンとかやりません。

マスターテープに音楽作品をピシッと納める作業がマスタリングの本来の仕事でした。

アーティスティックに音楽を彩る作業はミックス段階の仕事でした。

マスタリングでも音を変える時代になる

その後段々とマスタリングでも楽曲に彩りを与えるようになっていきます。

ただ、あくまでマスタリングで行うことは微調整が基本です。

それを象徴するように、ミックスエンジニアとマスタリングエンジニアでは、好むコンソールデスク(ミックス卓)も違いました。

アウトボード機材の選定もはっきりと分かれています。

ミックスとマスタリングでは求められる音色(カラー)が違う

ミックスとマスタリングでそれぞれ好まれた機材を分析すると、両者の違いへの理解が進みます。

ミックスで求められる音の方向性(カラー)

ミックスで好まれる機材(NeveやSSL等)は、音に変化が現れるのがわかりやすい機材たちです。

–Neve Console 参照URL–

積極的な色付けに向いている機材ですね。

そしてそれは、ミックスと言う作業に求められるもの。

ミックスは数あるトラックを整理する作業ですが、プロのエンジニアさんほど音を「まとめる」だけじゃなく、積極的にサウンドメイキングしていきます。

NeveやSSLは独特の音色を持っているので、その質感をあえて音に加えていくのもミックスの作業。

更に音をまとめるためには、破壊も必要です。

鬼のようにEQで帯域を切っていきますし。

ビシバシとブーストをかましていきます。

むしろミックスまでを見越して、録り音の時点からEQもグリグリ回していきます。

ミックスで重要なのは、

- 曲の感性を最大限まで引き出す実験性

- 思い切りの良さ

- それらを破綻させないで作品としてまとめる

点と言えます。

ところが、これが本当に難しい( ・ὢ・ )!!!

15年くらいDTMをやっていますが、僕、いまだに正解が全然わかりません(泣)

あわせて読みたい

NEVE vs SSL vs API!音はどう違う?実機(アウトボード)で比較してみた!

ヴィンテージNeve 33115がラッキングされて戻ってきました(´◔౪◔)◞ 今回は業者さんにお願いしてキッチリ作ってもらいました。 これまでDIY志向だったので、ラッキング依...

あわせて読みたい

NEVE(ニーブ)系マイクプリアンプ選び完全ガイド【知って得する!】

マイクプリアンプの代表機種、世界一有名なブランドといえば。 そう、NEVEです(´◔౪◔)◞! 読みはニーブ。またはニーヴ。 -UAD Neve1073- DTMerにもプラグインなので馴染...

マスタリングに求められる音の方向性(カラー)

さてマスタリングはどうでしょう?

マスタリングではミックスで出来上がった音を極力壊してはいけません。

良くなる部分があれば伸ばし、必要であればほんのちょっとだけ微調整を施します。

アルバム単位の場合は曲間を作り、各曲の音量差があれば一定に揃えるのが第一の仕事。

マスタリングで使用されるコンプ/リミッターも基本的には派手に音が変わるものは使われず、「コンプかかってるの?」ってくらい柔らかなものが好まれます。

マスタリングエンンジアに支持されていたNeumannやNTP

NeveやSSLに比べたら知名度がグッと下がりますが、高級マイクで有名なあのNEUMANN(ノイマン)も実はコンソールデスクやカッティングデスクをかつて製造していました。

日本にも数台入ってきていて、使用されていたようですよ。

-Neumann Console-

画像引用元URL

世界的なマスタリングエンジニアにBob Ludwigさんという方がいますが、ノイマンのカッティングコンソールにカスタムで搭載されていたNTP179-120と言うデンマーク製コンプレッサーを愛用していたことはマニアの間で有名です。

-NTP179-120-

販売ページ

近年のボブさんと言えば、2014年にグラミー賞を獲得したダフトパンクの「RANDOM ACCESS MEMORIES」のマスタリングエンジニアを務め、見事最優秀アルバムエンジニア賞を受賞されています。

-Bob Ludwig-

画像引用元URL

このアルバムもダフトパンクがこの時代にアナログレコーディングで臨んだ鋭い作品だったので、マスタリング的な視点から音源を聴いてみるとまた新しい発見があるかもしれません!

と、マスタリングとは本来このようなものでした。

本来は(`・ω・´)

音圧戦争勃発!

時代は流れ、デジタル技術の発達でPro Toolsが登場。

AVID ( アビッド ) / Pro Tools 永続ライセンス版 サウンドハウス

2000年代前半あたりにはプロの現場でもPC録音が一般的になりました。

そこで使われ始めたのが、皆さんご存知のマキシマイザーです。

-Waves L1-

当時の代表格はWaves L1でしょう!

現在Wavesと言うとDTMにも馴染み深いメーカーですが、当時はめちゃくちゃ高級品でした。

アマチュアが買えるような値段ではありませんでした。

今では誰もL1なんて使いませんが、当時はこんな音圧を出せること自体が驚異的!

現にPro Tools普及前の90年代J-POPのCD音源を聴くとどれもこれも音圧がありません。

マキシマイザーがCDの基本音量を変えてしまいました。

音が大きい方がかっこいい?

L1が登場したことによって制作現場でも大きな変化が現れます。

マスタリングスタジオにて音源を完パケする段階で、

「マスタリングエンジニアさん、もうちょい音圧いけませんか?!」

「ちょっとこれだと〇〇の音源に比べてパンチが足りないかなって」

と、みんなが競い合うように、音源の音圧をどんどんどんどん大きくしていきました。

理由は「音が大きい方が曲がかっこよく聴こえる!」と言うもの。よくわかります。

音圧が高い音源の方がインパクトありますし目立ちます。

当時はまだYOUTUBEも普及していません。

音楽のプロモーションといえばラジオやテレビやCDショップの視聴機が中心の時代でした。

音楽レーベルもなるべく自社のアーティストの曲を目立たせるため、高音圧音源が正義になっていきました。

想像できますよね。

ところが実際はラジオやTVでも卓でリミッターをかけていたので、

デカすぎる音源は小さくなっていたようです。

これは現代だとストリーミング配信にも当てはまります。

適切な音圧を知る上で必要な知識、ラウドネスノーマライゼーションについてはこちらの記事に。

加速する音圧戦争

そんな「音が割れても関係ねぇー!」

とにかく「音圧が高くないと周りに舐められる!」という状況の中、進化していくWaves L2、L3、、、。

-Waves L2-

音圧の上がり方がより強力に!パンチのある方向に進んでいきます。

もう歯止めが効かない音楽世界のマスタリング事情。これが俗にいう音圧戦争です。

本来的には出来上がったミックスにはあまり手を加えないマスタリング。

しかし、マスタリングにおいてもより積極的なサウンド変化を求められるようになっていきました。

- 完璧に味付けをして盛り付けたパスタ(ミックス)

- マヨネーズをかけてかき回す(音圧マスタリング)

- ハイカロリーだぜ〜!うまい!(レーベル/アーティスト)

ってことに近かったのではないかと( ・ὢ・ )

おそらくエンジニアさんたちにとっては本意ではなかったと思います。

僕も愚痴を聞いたことがあります、、、。

しかし、しょうがない!クライアントの意向です。時代の流れです。

かく言う僕も、当時の音圧感に痺れて酔っていたリスナーの一人でしたし、自分の作品もそうあるべきだと思ってました。

そして現在、音圧戦争は終了した?

10年ぐらい前から「音圧戦争はもうやめよう!」という議論が続いてきました。

音圧を上げすぎると弊害しかないと、偉い人たちも言い続けてました。

しかし、中々みんなやめられず、、、。

DTMをやっている人たちも虎視眈々と、人より音圧を上げる方法を探り続けていたかと思います。

しかし、現在ようやくひと段落したのでは?と感じております。

潮目を変えたのは、ストリーミングサービスの爆発的普及です。

Spotify、Apple Musicで音楽を聴くことが本当に増えました。

皆さんもめっちゃ使ってますよね?

そこで近年音楽を配信する側は音圧の上げ過ぎに注意しなければならない事態になっています。

ラウドネスノーマライゼーションの登場です。

音圧の高すぎる音源は、逆にサービス側で音量を下げられてしまいます。

こちらは別記事にてまとめていますので、ぜひ併せてお読みください(´◔౪◔)◞

あわせて読みたい

ストリーミング配信だと音圧が下がる?ラウドネスノーマライゼイションに気をつけよう

音圧爆上げしたのに、Youtubeにアップした途端に音量が下がってしまう。 自分のPCでは音圧は高いのに、Spotifyに配信したら周りの音源よりも音が引っ込んでしまった。 ...

音圧戦争の弊害とは?

ちょっと話が脱線しますが、音圧戦争の弊害について。

多くの音楽関係者が警鐘を鳴らしていた音圧上げすぎで起こる問題。

まとめると、

- 音圧を上げることでダイナミクスが失われる

- ダイナミクスが失われるとのっぺりした表現しかできなくなる

- 音割れまでさせて得るものなんてある?

- クレッションドやデクレッシェンドのないクラシックに芸術性はあるか?

- ビートルズの音源がパツパツだったら、ここまで世界中を熱狂させることはなかっただろう

このような話です。

音楽性にもよりますが、確かにビートルズの芸術性はダイナミクスにもあります。

あの音楽が平坦になってしまっていたら。人類は大きな財産を失っていたかもしれませんね。

適切な音圧を稼ぐためにおすすめのプラグイン

現在、ストリーミング配信中心に活動をするなら、そこまで音圧を稼ぐ必要はなくなりました!

とは言え、適切にジャストな音圧を設定する上で高性能なアイテムは必須です。

戦争が中断しても、僕らの戦いは続きます( ・ὢ・ )

CDを作る場合は音圧の上限がまた変わってきます。詳しくはこちらの記事に。

iZotope Ozoneで音圧を管理する

L1の登場からはや20数年。

様々なマキシマイザーが各メーカーからリリースされました。

SLATE DIGITAL ( スレートデジタル ) / FG-X サウンドハウス

僕も長年Slate Digital FG-Xや、Wasves L3を使い「ああなんか違う」と悩む日々を過ごしました。

しかし、試行錯誤し続けていたある日、とうとう出逢っちゃいます。

「もう、これいいんじゃない?」というプラグイン。

iZotope ( アイゾトープ ) / Ozone 9 Advanced サウンドハウス

それがiZotope Ozone シリーズです!

もはやDTMの定番アイテムですね。

あわせて読みたい

iZotope Ozone 9 爆誕!どこが進化したのか??!使用感レビュー!

iZotopeからOZONE 9が発売されました!! 待ってました〜(´⊙౪⊙)۶! ozone8の記事を書いたのが2017/12/21だったので、約2年ぶりのアップデートですね。 関連記事 iZotop...

OzoneのAI君はとても人間離れしている

OzoneにはAIが搭載されています。

AIがミックスの改善案まで提案してくれるという。夢のようなアイテム。

その案が気に入れば少し手直ししてマスタリング終わり!

実際は何度か微調整が必要ですが、それでも今までに比べたら10分の1の時間で完了できてます。

もうですね、自分で0からマスタリングする気が失せました(笑)

iZotope Ozone9 Standard アップグレード版 from versions of Ozone Elements (v7-9)

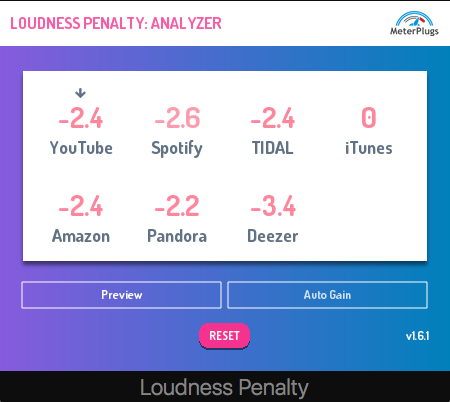

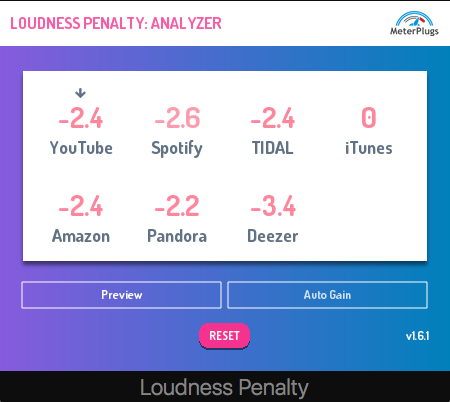

Loudness Penaltyで各ストリーミングの適正音圧をチェック!

ストリーミングサービスに配信する場合、前述のように大きすぎる音圧は逆効果になります。

そのため各サービスごとの音圧上限を把握しておくのがおすすめ。

そこで利用して欲しいのがLoudness Penaltyというサイト。無料で利用できます。

こちらのサイトに完成した音源をアップロードすると、各配信サービスごとにどれくらい音圧が下げられてしまうかチェックできます。

Loudness Penaltyはプラグイン単体としても売っています。

ミックス/マスタリングしながらリアルタイムに音圧が最適かチェックしたい場合はこちらを導入するのがおすすめです。

DTMではミックスとマスタリングに境界線はありません

ここまでマスタリングとは何か?ミックスと何が違うのか?

について書いてきましたが、現在DTMにおいては両者に境界線を引く必要はありません(個人的考えとして)

既に以前から両者を特に分けない合理的なクリエーターさんもいました。

曲を制作しながら同時進行でミックス。マスタリング(音圧調整)も初めからやってしまう。

例えば中田ヤスタカさんはそのタイプの方として有名ですよね。

完全PCベースでリリース音源を完パケしてしまう。

- 最後にどうせ音圧を上げるなら

- 初めから2MIXにマキシマイザー挿してしまおう

- これでミックスすれば一石二鳥

- 自分の世界観を第三者に壊されることもない

- 早い

と言うことですね。とても合理的!

そしてこれをやってしまえるのが、正に僕らDTMerの強みでもあります。

なぜ一般のプロはそうしないのか?

2022年現在でもプロの現場ではミックスとマスタリングをわざわざ分けてます。

なぜなのか?

やっている内容が高度すぎる(専門的すぎる)からなのかなと思います。

プロのRECエンジニアほど「どうやったらあんな風に仕上げられるのかわからない」とマスタリングエンジニアの方によく言います。

そしてなぜかマスタリングエンジニアの方が立場が上な風潮があるんです(笑)

RECエンジニアがダメ出しされる立場なことが多い。

キャリアにもよるのでしょうけど、そんな構図があります。

そのため両者のポジションは明確に分かれています。

とはいえ、リリースに関するバジェットが少なくなってきている昨今。

ミキサーがマスタリングまでやるケースもとても増えてます。

僕らは二つを分ける必要なし

というわけで、DTMをやる人はミックスもマスタリングも特に分けて考える必要はないです。

僕らは技術進化の恩恵に全力で乗っていくのが正解!

マスタリングにアナログ機材を使うマニアな人もいます

プラグインだけでも十分音圧を稼ぐことはできますが、そこにもう一味欲しい、、、。

そんなマニアックな人はアナログ機材で最終調整します。

僕もその一人です(´⊙౪⊙)۶

やっぱりなんか質感が違うんですよね。

ただし、必須ではないので(最近はプロエンジニアでもデジタルしか使わない方も多いです)

いらない人には一切いらない機材かもしれません。僕には必須。

RUPERT NEVE DESIGNS Portico II Master Buss Processor (black) サウンドハウス

しかし、アナログ機材を使う使わないどちらにせよ、最終的には必ずマスタリングプラグイン(マキシマイザー)を使います。

音圧を正確に上げるにはプラグインじゃないと無理です。

iZotope ( アイゾトープ ) / Tonal Balance Bundle (Nectar 3 Plus)

本当に素晴らしい時代です!

早くOzoneの次世代バージョンでないかな!!

あわせて読みたい

マスタリングでアナログコンプ/リミッターを使うとどんな質感になるのか?実験!

マスタリングでアナログコンプ/リミッターを使うとどんな感じにになるのか(´◔౪◔)◞? RUPERT NEVE DESIGNS Portico II Master Buss Processorを使って実験です! アナロ...

あわせて読みたい

【マスタリング】音像を大きく録音できるとプロの音に近づく!【音圧を自然に上げる方法】

音圧を上げて、CDレベルやプロの配信音源レベルの迫力に楽曲を仕上げたいのは、DTMerにとって永遠のテーマかと思います。 DTMに本気で向かい始めてから、僕も8年以上試...

[数量限定 超得セット] iZotope Ozone9 Adv/ Neutron3 Adv/ Nectar3 Plus/RX8 EL [Tonal Balance Bundle]

まとめ

つまり、マスタリングとは?の答えは。

2周回って音圧を上げること、曲にEQすることで間違いないと思います。

そしてDTMではミックスとマスタリングを特に分けて考える必要はなし、と僕は考えてます。

ただ「本来は違う作業だった」と何となく覚えておくといつか何かで役立つかもしれません(たぶん)

最後に表にまとめてみました。

|

目指す方向 |

調整の方向 |

求める色のイメージ |

必要な精神 |

| ミックス |

芸術性 |

神を恐れぬ積極的な調整 |

カラフル |

実験性 |

| マスタリング |

普遍性 |

神を細部に宿らす微調整 |

クリア |

確実性 |

僕が思う両者の違いはこんな感じ!

最後までお読みいただきありがとうございました!

iZotope Ozone9 Adv/ Neutron3 Adv/ Nectar3 Plus/ Neoverb / RX8 Elm [Tonal Balance Bundle]

系マイクプリアンプ選び完全ガイド【知って得する!】-1-scaled.jpg)