Neve 3415という、マイクプリアンプやラインアンプとして使えるOLDモジュールについての記事です。

目次

オールドNeveは高すぎる?

Neveといえば1073や1272といった型が非常に有名ですよね。

1272はともかく、1073は価格もぶっちぎりに高く。

しかも本物で状態がいいものは近年なかなかお目にかかることも少ないです。

そんな中、よく目にするのはお手ごろなリイシュー系のニーブ製品。

BAE ( ビーエーイー ) / 1073 マイクプリアンプ/EQ (PSUセット) サウンドハウス

ブレントアブリルしかり。

AURORA AUDIO ( オーロラオーディオ ) / GTQC サウンドハウス

オーロラオーディオしかり。

どちらも非常に音楽的でよくできた復刻品。

しかし、やっぱり本物のオールドNEVEを持っておきたい。

という欲望を持つ方も多いはず。

そんな方におすすめなのがNeve3415。

手ごろなオールドNeve

オールドNeveは基本お高いですが、3415は比較的安価で入手できます。

Vintage Neve 3415/A w/ St. Ives Input | eBay

Vintage Neve 3415/A w/ St. Ives Input | eBay

中古品なので、ヤフオクや海外オークションで探すしかないのがネックですが、

うまくタイミングが合えば8〜10万くらいで入手可能。

海外の方が数が多いので、ebayやreverb.comを常に張っておくと出会える確率が高いです。

安いけどとても音楽的な3415

Neve3415は音が太いです。

下手したら1073や1272を超えるくらい太い。

僕個人としては3415の音の方が好みなくらい。

さすがに色気や色彩感は1073の方が豊かですが、

3415は”ズシン”としながら滑らかで、とても良い感じの低い位置でベースを鳴らしてくれます。

ヴォーカルにもいいですね。

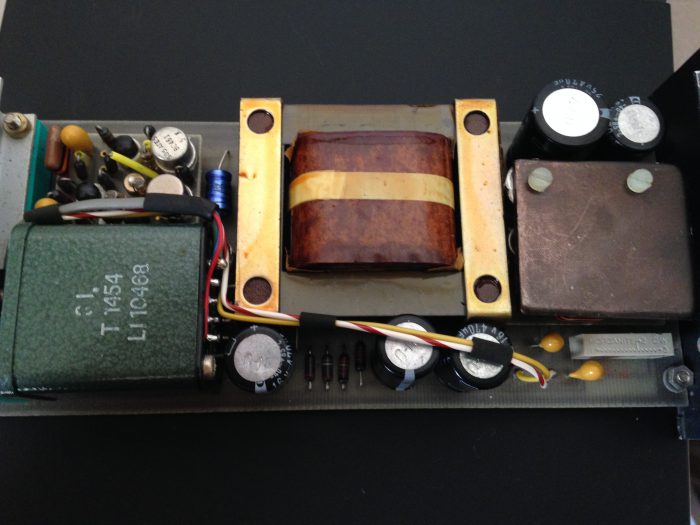

DIYが必須

ただ、これらはモジュールのままの状態で売っていることが多いです。

つまりインプットもアウトプットも電源もボリュームも無いのでそのままでは使えません。

プロの業者にラッキングを依頼するか。

それとも自分でDIY配線をするか。

悩ましいですが、僕はDIYを選びました。

おかげで今では様々なモジュール状態のオールド機材を自力で動かせるように。

とても良い勉強になりました。

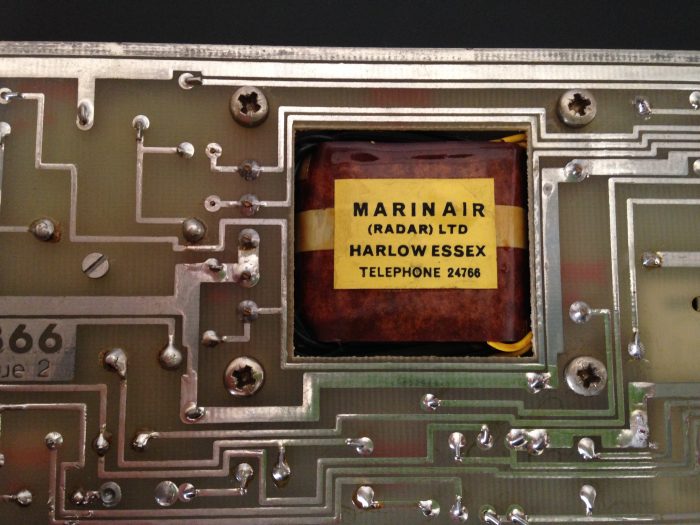

伝説のトランスMARINAIRも搭載

Neve3415には伝説のトランス、本物のマリンエアも搭載されています。

”MARINAIR”がNeveの音の特質を決定づけていると言われています。

このトランスも色々な型番が存在しますが、高いものだと単体で4〜5万円くらいするという、、、。

普通に別の機材が買えてしまう値段がついていたりします。

ただそれでもNeveやMarinairの人気があり続ける理由がわかります。

何度もCDやレコードで聴いたあの音を鳴らしてくれるから。

聴けば「ああ、なるほどなあ、、、」となります。

まとめ

本物のNeveサウンドをできるだけお手ごろに!

という場合におすすめなNeve3415についての記事でした。

DIYで自分でラッキングしてみたい!

というチャレンジャーな方はこちらのサイトを参考にされると非常に勇気が貰えると思いますよ。

とにかく内容が深く濃いので、とても勉強になるサイトです。

僕も意味が分からないながら何度も記事を読ませていただきながら、試行錯誤してDIYのやり方を覚えていきました(笑)

ハード機材はとても魅力的です!

最後までお読みいただきありがとうございました。