マイクケーブルの自作方法についての記事です(´◔౪◔)◞

音楽活動にマイクケーブルやギター/ベースのシールドケーブルは必須ですよね。

1、2本で十分なら既製品を買ってしまえばいいのですが、大量に必要になると費用がバカになりません!

そこで役立つのがケーブルの自作スキル( ・ὢ・ )

自分で作ると既製品の数分の1のコストで済みます!

また長さも自由自在、線材も選び放題!

作り方の全行程についてです(`・ω・´)

*過去記事を加筆修正しました

あわせて読みたい

ラインケーブルを自作する方法!TRSフォンとXLRコネクター版

ラインケーブルが必要になったので自作しました(´◔౪◔)◞ ケーブルDIYの魅力は、好きな線材と必要なコネクターを自由に組み合わせられる点! -今回は4本制作- 長さも当然...

あわせて読みたい

DTMで使うケーブルの種類と使用方法を知ろう!

DTMで使うケーブル。 種類が実に多く「これだけ持っていればOK!」となかなかならないのが実情です(;´༎ຶٹ༎ຶ`) とはいえ、種類と使用場面をしっかり把握しておけば無駄な...

目次

必要な道具一覧!

まずは道具がなければ話になりません!

初期投資にお金がかかってしまいますが、数本作っていくうちに取り戻せるコストなので投入を(´◔౪◔)◞

必要な道具一覧

- はんだごて

- はんだ

- ニッパー

- ハンダ吸い取り線

- XLRコネクター

- ケーブル

道具は全部揃ってるよ!という方は制作手順からお読みください!

はんだごて

僕が使っているのはgoot PX-201というやつ。

3000円ちょいくらい。特に不満もないです。

こもう5、6年使い続けていますがまだまだ全然使えそうです。

スポンジがもう死んでますね、、、。

つまみを回して温度調節ができるので、ハンダの種類によって変えられます。

高い温度でないと溶けづらいものがあったりします。

ぶっちゃけはんだごては何でもいいと思います!

この記事はサウンドハウス でケーブル類の材料を揃えていきます。

でケーブル類の材料を揃えていきます。

持っていない方はそこでまとめて買ってしまう楽です!(後ほどで材料一覧をまとめます)

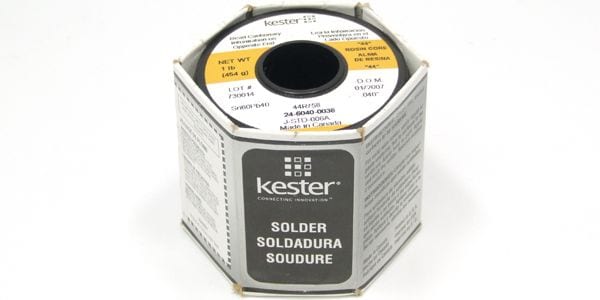

はんだ

そしてハンダです。これでケーブルとコネクターを接着します。

ハンダも奥が深いジャンル(沼要素大)です。

面倒なので、僕はずっとスタンダードな KESTER44  を使っています。

を使っています。

だいぶ長く使っていますがまだまだ線が残ってます。

ちょっとしか使わない!という場合は、短い切り売りがおすすめ!

Kester 44 音響用ハンダ 454gスプール

ニッパー

これも何でもいいですが、ケーブルの皮膜を剥いだり余分な線をカットするので使いやすいものを用意してください。

僕はギターの弦を切るやつを流用しています。

使い慣れたものを!

耐久性ならこれがおすすめ。

ハンダ吸い取り線

これはあったらいいな、なアイテム。

ハンダ付けを失敗した際、これでハンダを吸い取ります。

初めは失敗することが多いので、1つ買っておくと安心ですよ(´◔౪◔)◞

XLRコネクター

そして、コネクターです。

マイクケーブル用のコネクターはXLRコネクターと呼ばれています。

別名キャノンとも言われてます。

しっかりハマり、外れづらいのが特徴。

おすすめのコネクターはノイトリック(NEUTRIK)というメーカー。

プロ用ケーブルはほぼノイトリック。プロ用とはいえ馬鹿高い訳でもありません。

コネクターにはオスとメスがあり、通常はオスとメスをケーブルの両端にハンダづけして、一本のケーブルを作ります。

海外だと「male」「female」と呼称されています。

こっちがオスで挿し込む方。

こっちがメスで、受ける側。

ケーブルを作る際は必ずオスメス1セットで作るようにしてください。

間違ってオスオスとかで作ってしまうと、あとでがっくりきます、、、。

ケーブルを大量に作る場合の選択肢

ちなみにケーブルを大量に作る場合、ノイトリックでさえ結構な出費(一個300〜400円ほど)になります。

少しでも費用を抑えたい時は、サウンドハウスのオリジナルメーカー「クラシックプロ」のコネクターを使うのもアリでしょう。

オスが一つ80円。

メスが一つ100円という、激安価格!

正直、作りはノイトリックに比べたら雑です。

コネクターのハマりがきつく固いのが特に難点、、、。

ただ、安い!

例えば

- あまり頻繁に取り外ししない箇所に使う

- 機材に繋ぎっぱなしになりそうなケーブルに使う

場合はクラシックプロで十分です。

逆に、ライブとかだと使うのはかなりキツイかもです、、、。

音質的には特に問題ありません!

見た目の安っぽさとコネクターの硬さが許せる場合は、導入の価値大いにありです!

あわせて読みたい

ノイトリック(NEUTRIK)vsクラシックプロ!XLRコネクター雑感

前記事でクラシックプロのラックケースのレビューをしたので、今回はXLRコネクターについての記事です。 関連記事 クラシックプロのお手頃ラックケースを追加。サウンド...

NEUTRIK ノイトリック XLRキャノン型プラグ NC3FXX-B 3ピンメス

NEUTRIK NC3MXX-B XXシリーズ 3pin

ケーブル

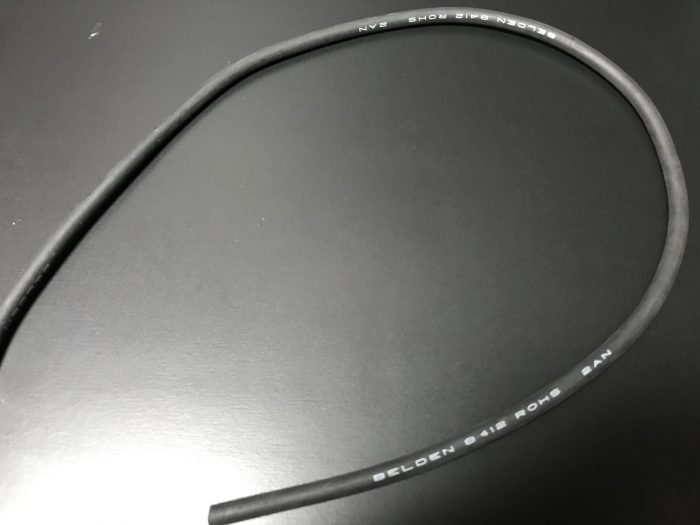

そして最後に、メインのケーブルを選びます!

これはお好みをものをご用意ください。

BELDEN ( ベルデン ) / 8412 マイクケーブル / ギターシールド サウンドハウス

今回はBelden8412という定番ケーブルで作ってみたいと思います。

マイク用に一本持っていくと便利です(´◔౪◔)◞

あわせて読みたい

Belden8412の使用レビュー!DTM用に一本持っておきたいケーブル!

Belden8412ケーブルのレビューです(´◔౪◔)◞ このケーブルはライブ現場で見ることも多いケーブルです。 ギターのシールドケーブルに使用されている方も多いのではないでし...

BELDEN 8412 マイクケーブル m切り売り

材料まとめ購入表

ここで一旦、ここまで出てきた材料をまとめておきます!

必須アイテム

はんだごて

FERNANDES ( フェルナンデス ) / SI-1500 はんだごて サウンドハウス

はんだごてスタンド

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / SLD Stand サウンドハウス

はんだ

KESTER ( ケスター ) / KESTER44 1ポンドロール サウンドハウス

少なくていいならこちら↓

MONTREUX ( モントルー ) / Kester 44 1.5m [1475] サウンドハウス

ニッパー

PICKBOY ( ピックボーイ ) / SC-150 サウンドハウス

XLRコネクター

NEUTRIK ( ノイトリック ) / NC3FXX-B サウンドハウス

NEUTRIK ( ノイトリック ) / NC3MXX-B サウンドハウス

安い方↓

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CXL2 サウンドハウス

CLASSIC PRO ( クラシックプロ ) / CXL1 サウンドハウス

NEUTRIKとCLASSIC PROの違いついてはこちらの記事にて詳しく書いております(´◔౪◔)◞

よろしければご参考ください!

あわせて読みたい

ノイトリック(NEUTRIK)vsクラシックプロ!XLRコネクター雑感

前記事でクラシックプロのラックケースのレビューをしたので、今回はXLRコネクターについての記事です。 関連記事 クラシックプロのお手頃ラックケースを追加。サウンド...

あったらいいなアイテム

ハンダ吸い取り線

MONTREUX ( モントルー ) / ハンダ吸取り線 1 meter サウンドハウス

制作手順

はい、という訳で材料も揃ったところで制作作業に入りましょう!

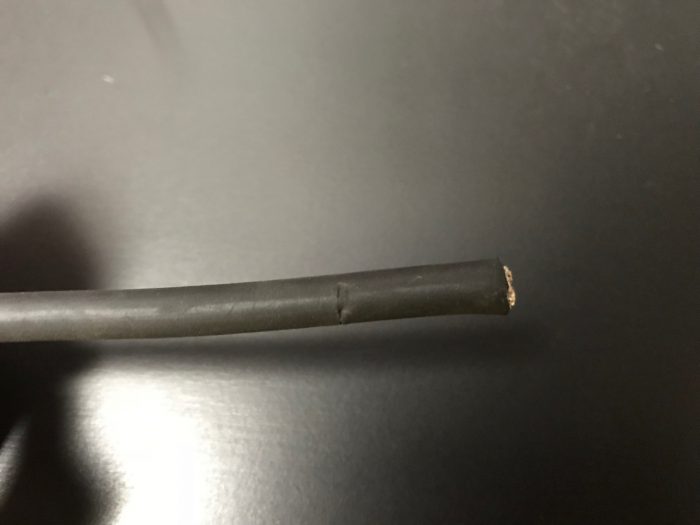

ケーブルの端を剥く

だいたい端から1.5cm〜2cmくらいの所にニッパーで切り込みを入れ、目印をつけます。

そしたら、中の線を傷つけないように気をつけて、周りの皮膜を剥いでいきます。

ケーブルによりますが、今回選んだ8412は結構皮膜が厚いので、焦らず剥いていきます。

失敗しても大丈夫です!

失敗した部分を全部カットして、また端から1.5cm〜2cmの所を剥いでいきましょう。

シールド線を捻って一本にする

ずるっと剥いて中を確認します。

すると格子状に編み込まれた金属線の束(もしくは金属線)が出てきます。

この金属線はノイズを吸収して音声経路に乗せないシールドの役目をしているものです。

後々XLRコネクターにはんだ付けします。

ゆっくりと網目をほぐしていきます(すでに金属線としてまとまっている場合、そのままでOK)

広がった金属線を一つにまとめて一本の線になるようにねじります。

半田付けする線になりました。

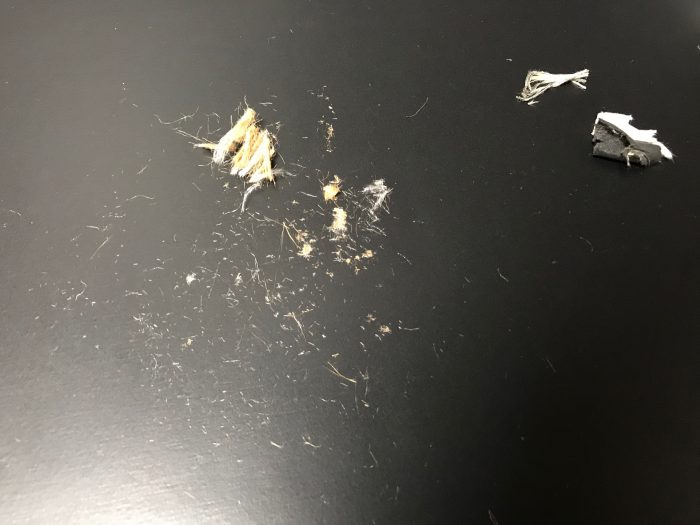

余分な繊維を取り除いて3芯にする

芯線保護の繊維をニッパーでカットします。

3本線のみ残します。

結構カスが出るので、、、、掃除しやすい台での作業をおすすめします。

中の2本の線の皮膜を剥く

8412の場合、白と黒の線が音声信号線になります。

この二つをそれぞれHOT(ホット)とCOLD(コールド)に振り分けます。

HOTとCOLDについて

マイクケーブルは、2本の線に音声信号を流します。

これをバランス転送と呼びます。

バランス転送はオリジナル音声信号の”正相”と、全く真逆の形をしたと”逆相”信号を同じケーブル内に流します。

そうするとノイズに強くなります(理論については別記事参照のこと)

正相=hot

逆相=cold

と、とりあえず覚えてください!

8412の場合、白黒どちらの線をhotにしてもcoldにしても構いません。

ただ、オス側とメス側で接続が逆にならないように気をつけてください!

僕は白をhotに、黒をcoldに接続するよういつも統一しています。

自分が覚えやすい法則で色分けしてください。

ちなみに、2芯それぞれの皮膜は0.7mmくらい剥くようにするとちょうどいいかと思います。

1cm未満目安。

あわせて読みたい

バランスケーブルとアンバランスケーブルの仕組みと使い方の違いについて【解説】

以前ファンタム電源についての記事を書かせていただいた時は軽くスルーしてしまいましたが、バランスケーブルとアンバランスケーブルについての話になります。 自身の理...

ケーブルにコネクターの部品を通す

ハンダづけをする前に、コネクターを固定するための部品を通しておきます。

逆側もこの時やっておきましょう。

これを忘れてハンダづけしてしまうと、固定用部品をケーブルに通せなくなってしまいます。

初めのうちはよくやるミスです!

チェックを欠かさず癖をつけていってください!

やり直しになると、出来栄えもよくなくなってしまいます、、、。

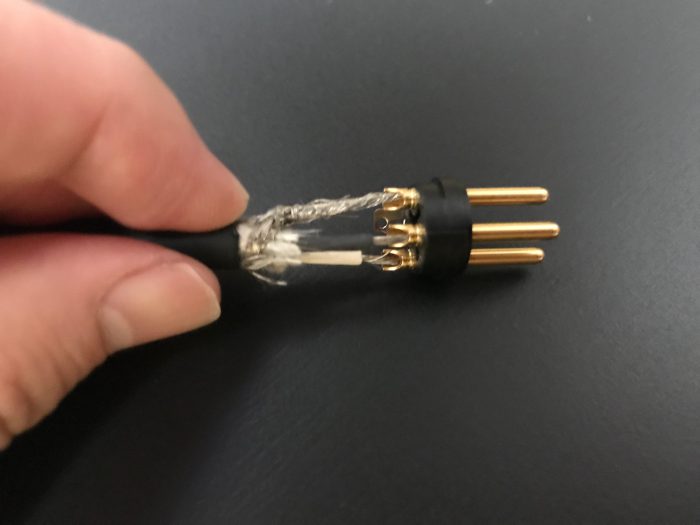

XLRコネクターにはんだ付けする

コネクターのハンダづけする3箇所には、番号が振ってあります。

文字が小さくて解りづらいので、番号書きました。

それぞれ

1番→グランド(GND)

2番→ホット(HOT)

3番→コールド(COLD)

となるように、ハンダづけしていきます。

MEMO 1

「2番ホット」と覚えておきましょう!

一部海外ではHOTとCOLDが逆になっている時代もありましたが、

現在は「2番ホット」が主流です。

MEMO 2

グランド(GND)は、ノイズを逃がすための線です。

ケーブル内にあるシールド線が吸収したノイズは、

この線を通り0Vに近い場所(多くは電源のマイナス)に流れて処理されます。

グランドはノイズを逃がす線と覚えておけばOK!

1番グランドには、初めに結わいた金属線の束(シールド線)をハンダづけします。

2番3番は白か黒、先ほどご自分で決めたルールでそれぞれハンダづけします。

今回は白を2(HOT)。黒を3(COLD)に。

数字を確認して、配線を間違えないよう注意してください。

ハンダづけの瞬間はさすがに写真が取れなかったので、、、

ああしてこうして、つけ終わったのがこちらです。

いい感じにできました。

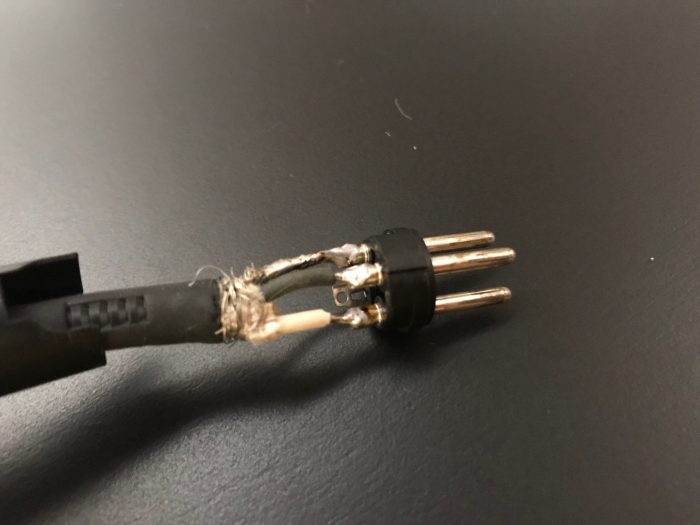

部品を全てはめてギュギュッとロックする

ここまできたらあとはもう簡単。

部品を全部合わせてネジを回すように締めていきます。

ギュギュッと。

できました!!

オス側完成です!!

逆側も同じ手順で作ります

同じ手順でメス側も作っていきます。

コネクターの数字に気をつけて設置します。

メス側は先ほど作ったオス側とピン番号の位置が1と2で逆になります!

あくまでピンの数字に従って、配置に惑わされないように注意してくださいね。

決まったら、はんだ付け。

できました。

そしたら、部品をネジネジしてロックしていきます。

できた!!

これで、メス側も完成!

完成!

はい、立派なマイクケーブルができましたー!

ここまでくると、愛着もひとしおです。

大事に使いたいですね。!!

作り方を動画でもチェック!

素晴らしいことに、マイクケーブルの作り方を指南してくれる動画がたくさんあります。

より制作のイメージがしやすくなると思いますので参考にどうぞ!

サウンドハウスの。

前編。

後編。

ブラボー!

あわせて読みたい

ラインケーブルを自作する方法!TRSフォンとXLRコネクター版

ラインケーブルが必要になったので自作しました(´◔౪◔)◞ ケーブルDIYの魅力は、好きな線材と必要なコネクターを自由に組み合わせられる点! -今回は4本制作- 長さも当然...

まとめ

いかがだったでしょうか?!

これでもうケーブル自作は余裕ですね(´⊙౪⊙)۶!!

この技術は機材系DIYの第一歩!

ハマってしまうと、とんでもない沼が待ち構えています!

とはいえ、最高に面白い!!

ギターのシールドの作り方なども後日記事にしたいと思います。

それではお読みいただきありがとうございました。

BELDEN 8412 マイクケーブル m切り売り

Kester 44 音響用ハンダ 454gスプール

NEUTRIK ノイトリック XLRキャノン型プラグ NC3FXX-B 3ピンメス

NEUTRIK NC3MXX-B XXシリーズ 3pin

【国内正規品】 CLASSIC PRO クラシックプロ XLRコネクター CXL2

あわせて読みたい

シールドケーブルを自作する方法!Belden8412とノイトリックで作ってみた。

ギターやベースのシールドケーブルを自作する方法です(´◔౪◔)◞ Belden8412(ケーブル)とノイトリックのフォンコネクターで制作してみました。 マイクケーブルやラインケ…

あわせて読みたい

バランスケーブルとアンバランスケーブルの仕組みと使い方の違いについて【解説】

以前ファンタム電源についての記事を書かせていただいた時は軽くスルーしてしまいましたが、バランスケーブルとアンバランスケーブルについての話になります。 自身の理...

あわせて読みたい

フォンプラグの構造と配線ルールについて!ステレオ?バランス?アンバランス?

フォンプラグの構造についての記事です(´◔౪◔)◞ フォンを使ったケーブルの作り方を別記事にて書かせていただいてますが、 改めて部品のことをピックアップ( ・ὢ・ )! ステ...

あわせて読みたい

ラインケーブルを自作する方法!TRSフォンとXLRコネクター版

ラインケーブルが必要になったので自作しました(´◔౪◔)◞ ケーブルDIYの魅力は、好きな線材と必要なコネクターを自由に組み合わせられる点! -今回は4本制作- 長さも当然...

あわせて読みたい

ノイトリック(NEUTRIK)vsクラシックプロ!XLRコネクター雑感

前記事でクラシックプロのラックケースのレビューをしたので、今回はXLRコネクターについての記事です。 関連記事 クラシックプロのお手頃ラックケースを追加。サウンド...

あわせて読みたい

ケーブルで音が変わる?Belden88760 vs クラシックプロで比較実験してみた

ケーブルで本当に音は変わるのか? Belden88760とサウンドハウスの激安ケーブルClassic Proで実験してみました。 昨日、アウトボードの整理をしていたらケーブルの音の...

あわせて読みたい

BELDEN 88760ケーブルの使用感レビュー!メリットとデメリットについて

フラットな音質として知られるケーブルBELDEN88760についての記事です(´◔౪◔)◞ 僕はこのケーブルを、 DTMのモニター用ケーブル アウトボードのラインケーブル DIY用の内...