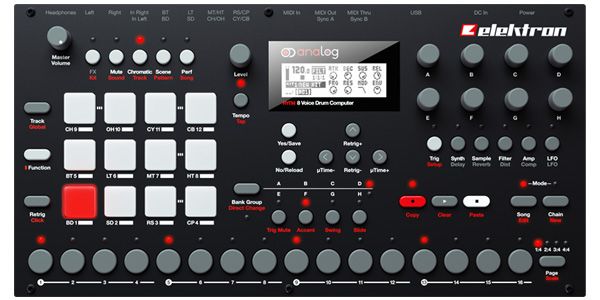

Elektron Analog Rytmの使用レビューです(´◔౪◔)◞

恐らくElektronの全シリーズ中、最も操作が容易な部類で、説明書なしで行けるマシンです。

Octa trackは超絶難解ですが、Analog Rytmはボタン(パッド)を押せばすぐ音が鳴ります。

簡単(`・ω・´)

そして、なんと言っても出音がサイコー!

*過去記事を加筆修正しました

目次

12個のパッドでアナログサウンドを鳴らす極上リズムマシン

Elektron全般共通ですが、このリズムマシンも決して安くありません。

ELEKTRON ( エレクトロン ) / Analog Rytm ADS-8MK II サウンドハウス

遊びで手を出すには難しいですが、サウンドは本気( ・ὢ・ )

- パンチのあるキック

- 自然で力強い低音

- マシン独自のグルーブ感

- どこか暖かく柔らかな質感

アナログ回路が作り出す音質もさることながら、そこにElektronらしい質感が加わってます。

Elektronの作る音はパンチがあるのに柔らかいんですよね。

とても雰囲気がある音してます(´⊙౪⊙)۶

更にクラブでパフォーマンスをする場合、特に重要な体を揺らすロー感。

これがプリセット状態からしっかり出てます。

特に音作りしなくても、ローがバッチリ出てきます。

キックのチューニングが絶妙すぎ!

もちろんEQ、コンプで音に追い込むと、更に強いパンチ感を得ることも可能です。

ELEKTRON ( エレクトロン ) / Analog Rytm サウンドハウス

僕が買ったのは、初代verでしたが、現在は黒い筐体のMK2に進化しています。

Analog fourやOctatrackとの相性が抜群!

見た目が似ている三兄弟。

AFとOctaとの相性も抜群です。

elektron Octatrack MKII サンプラー

機材自体の音の作られ方が同じ方向なので、各々が混じり合くやすくグッド!

-Elektron Monomachine-

以前、monomachine(廃盤のElektronデジタルシンセ)とARを組み合わせて使ってみたのですが、この2つだと音の質感があまりにも違いすぎて、、、

お互いを馴染ませるのにかなり工夫しました。

それに比べると、Analog FourやOctaとの組み合わせは神ってます(;´༎ຶД༎ຶ`)

壮大で深い空間が簡単に作れてしまいます。

ミックスアウトのコンプどう使うか?が音作りの鍵!

Analog Rytmには

など、他の機種同様、エフェクトを各トラックにかけることができます。

そしてトラックがミックスされた最終アウトにのみ、コンプレッサーをかけられます。

バスコンプ的なコンプですね(´◔౪◔)◞

コンプレッサーは、音量のばらつきを均一にして音圧を上げたりするエフェクター。

音のまとまり感やパンチ感の調整に役立ちます。

ARのコンプはゲインリダクションメーター(コンプのかかり具合を見るメーター)も付いています。

Octaにはリダクションメーターはないので、この点とても使いやすいなと思いました。

ARのコンプを上手く使うコツは、

から設定を始めて、徐々につまみを回して調整すると上手くいきやすいです(`・ω・´)

キックのトンジェントが立つように、コンプで音を潰しすぎないのがポイント。

とはいえ、僕個人としてはあまりコンプをかけないほうが好み( ・ὢ・ )

薄ーくかけて音をまとめる使い方をしてます。

あわせて読みたい

コンプレッサーの使い方 Logic Pro編【DTM】

コンプレッサーの使い方についての記事です(`・ω・´) コンプはLogic Proだけではなく、どのDAWソフトでも必須のエフェクトです。 しかし!つまみが多いので使い方が解りづ...

あわせて読みたい

Elektron Octatrackのレビュー。ハマれば一生モノの機材になる!

Elektron製品の中でもひときわ難解と言われ、危険な匂いを放っているOctatrackについて記事です(´◔౪◔)◞ このマシン。 ほぼ新品のままオークションで売られてしまうこと...

サンプルのロードもOK

Analog Rytmはサンプラーとしても使えます!

トラックにサンプル音源を読み込めます。

ただし、サンプル自体の加工(エディット)はできません。

あらかじめ加工した音を用意する必要があります。

※mk2ではサンプリング機能が追加されているようなので、加工okになっているかもしれません。

また、アナログ発音とサンプラー音をミックスすることができます!

音の厚みを増す、キックのアタック部分を強化する、など音色調整の幅がグッと増えます(`・ω・´)

クロマチックモードで音階をつけられます

ARはクロマチックモードで音階をつけられます。

例えばカウベルの音をドレミファソラシドに変えて鳴らせます(´◔౪◔)◞

読み込んだサンプルに音階をつけることもOK。

工夫次第で、一台でも曲作りができちゃいます。

一度に鳴らせるトラックは8つですが、はっきり言って十分です(笑)

しかも、更にパラメーターロックという、神機能があります。

パラメーターロックについてはこちらの記事を参照ください。

この機能を使えば、更に自由に音色を操れます。

発音は全てモノラルです

発音した音は全てモノラルになります。

ステレオのサンプル音源を読み込んでも、モノラルに変換されます。

MK2になってもしかしたら変わってるかも、、、ここはすみません、一応お調べください。

とはいえARはリズムマシン、はっきり言ってモノラルで発音で十分です(`・ω・´)

メインはキックとスネアとハットですしね。

元々モノラルで表現するパートではあります。

Digitaktとの立ち位置の違いは?

リズムを作る、という点で似たポジションにDigitaktがあります。

二つの違いはどこか?

Digitaktはサンプラーですが、ARにもサンプル機能があります。

【即納可能】elektron Digitakt DDS-8

両者のポジションの違いは、実際使って見るまで解りづらかったですが、両方とも良いところ、微妙なところありました。

| |

Digitakt |

Analog Rytm |

| カテゴリー |

サンプラー |

リズムマシン |

| 発音回路がある |

× |

○ |

| トラック数 |

8 |

12 |

| コンプレッサー(エフェクト) |

× |

○ |

| サンプル音源読み込み |

○ |

○ |

| ソングを組む |

× |

○ |

違いをざっくり表にするとこう。

Digitaktの詳しいレビューはこちらの記事に。

音質的にはDigitaktも負けてません。

サンプル次第ですが、ちゃんと低音まで音出してくれます。

しかし、やはりDigitaktは、

- ソングが組めない

- コンプがついてない

- サンプルがないと音がならせない

など、できることは限定的。

Analog Rytmの方ができることは多いですね。

Digitaktはボイスなし、機能制限をして、サンプル加工ではOctatrackより利便性を向上、単純化させて、より直感的なトラック制作を可能にしているのが大きな特徴です。

使い方次第ではしっかり曲も作れます(`・ω・´)

Digitaktも面白いサンプラーマシンには変わりありません。

あわせて読みたい

Elektron Digitaktのレビュー。パラメーターロックが火を噴くサンプラー!

ElektronのデジタルリズムサンプラーDigitaktのレビュー記事です(´◔౪◔)◞ Digitaktは同社のOcta Trackと同じサンプラー。 機能的にはかぶる部分もあり、少し立ち位置があ...

まとめ

Elektron Analog Rytmのレビューでした!

高価なリズムマシンですが、音色は間違いなく絶品です。

チルっぽいトラックを作る時とか、特に良い感じにハマるのではないでしょうか。

最後までお読みたいだきありがとうございました!

elektron Octatrack MKII サンプラー

あわせて読みたい

Elektron Octatrackのレビュー。ハマれば一生モノの機材になる!

Elektron製品の中でもひときわ難解と言われ、危険な匂いを放っているOctatrackについて記事です(´◔౪◔)◞ このマシン。 ほぼ新品のままオークションで売られてしまうこと...

あわせて読みたい

Elektron Analog Four導入から4年目のレビュー!

Elektron Analog fourの使用レビューです(´◔౪◔)◞ -Analog FourとAnalog RytmをDAWと連携したある日- 僕はDAW中心で音楽制作をしていますが、同じくらいハード機材も好き...