iZotopeのプラグインOzone 9 Dynamicsのレビューや使用方法についてです(´◔౪◔)◞

*過去記事を加筆修正しました

目次

iZotpe Ozone 9 Dynamicsはマルチバンドコンプレッサー

Ozone9 Dynamicsは、マルチバンドコンプレッサーです。

マルチバンドコンプレッサーとはなんぞや?

ですが、マルチバンドコンプレッサーは通常のコンプと違い、

となっています。

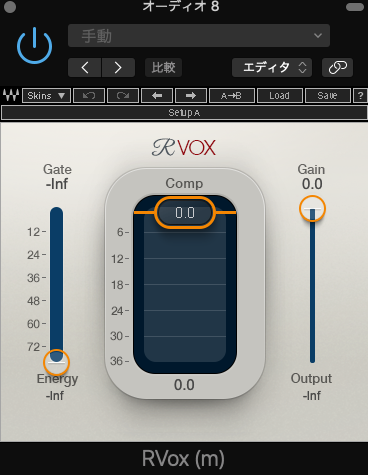

例えばWavesのR−Voxですとこんなインターフェースになっております。

これは普通のコンプレッサー。とてもシンプルです。

Compというつまみを下げて行けば、コンプがかかって音量を均一にしてくれます。

ただ、

では、コンプのかかり方が変わってきます。

ここを細かく、帯域ごとに指定してコンプ設定できるのがマルチバンドコンプレッサーです。

あと一歩音を詰めたい!、細かく音源の粗を押さえたい!というとき役立ちます(`・ω・´)

iZotopeのDynamicsはこんなインターフェースをしております!

R-Voxにくらべるとかなり複雑ですが、慣れれば細かく音の調整を行なえるようになります(´⊙౪⊙)۶

iZotpe Ozone 9 Dynamicsの使い方

それでは各セクションの使い方についてを!

帯域(バンド)を設定する

4バンドの帯域をクリックで指定、スライダーを左右に引っ張って帯域幅を決定します。

各帯域ごとにコンプ調整することで、通常コンプとはかなり違った結果にたどり着きます!

CompressorとLimiter

コンプ/リミッターの設定方法は通常と同じです(´◔౪◔)◞

基本的にはCompressorで音を押さえる量を管理しつつ、必要であればLimiterを使うといい感じ。

Peak、Env、RMS、というボタンはコンプが反応する時のモード切り替えです。

Peakはある一定値よりも一瞬でも音が超えたら音に反応するモード。

EnvとRMSは、平均的にゆるやかに音のピークに反応するモードです。

Ratio、Attack、Release、Kneeについては通常のコンプと同じ使い方です。

あわせて読みたい

コンプレッサーの使い方 Logic Pro編【DTM】

コンプレッサーの使い方についての記事です(`・ω・´) コンプはLogic Proだけではなく、どのDAWソフトでも必須のエフェクトです。 しかし!つまみが多いので使い方が解りづ...

メーターを切り替える

メーターを3パターン切り替えられます。

左上の赤枠の3つのどれかを押すとメーター表示が変わります。

真ん中に切り替えるとリアルタイムなコンプレッションの挙動が分かりやすくなります。

サイドチェインフィルターの設定

先ほどのメーター切り替えボタンを一番右に切り替えると、サイドチェインフィルターの設定ができる様になります。

サイドチェインフィルターは、特定の帯域だけ(特に低域)にコンプがかからない様にする設定項目です。

特に2MIX音源は、低域が音源の中で一番エネルギー占拠率が高いので、予めコンプをスルーしておくと、設定がスムーズになることがよくあります( ・ὢ・ )

ステレオとM/Sモード

赤枠部分はステレオモードとM/Sモードの切り替えボタンです。

ステレオモードは通常の処理モード。

M/Sモードは音源の中心(Mid)と左右(Side)に分けてコンプをかけるモードです。

M/Sモードは、音圧を上げやすくしたり、左右の音を広げるのに役立ちます。

Mix音源は真ん中に強い音が集まりがちです(Vocal、Bass、Kickなど)。

そのためマスタリングで音圧を上げる際、PANの中心(Mid)からリミッターがかかるようになります。

逆を言えば、Panで左右に振っているギター/シンセなどはまだ音圧的に余裕がある状態とも言えるわけです。

そのため、

- 音源の中心(Mid)だけ意図的にコンプで抑えて全体をさらにマキシマイズさせる

- 左右(Side)の音量を上げることで音響的な広がりを与える

などがM/S処理の利点になります。

ただ、M/S処理をやりすぎると音像が狂っていくので、やりすぎ注意( ・ὢ・ )!

僕はあまりM/S処理は好きではないので、個人的にはやりません、、、。

パラレルスライダー

Parallelは、元の音源にどれだけDynamicsエフェクトを混ぜるか?の項目。

WETにするほどエフェクトの分量が多くなります。

Busのセンドリターンと同じ効果をこのスライダー一つで行えるので、とても便利です!

このスライダーのおかげで、コンプが更に馴染みやすくなります(`・ω・´)

Adaptive Releaseとゲイン設定

Adaptive Releaseは、ONにするとオートリリースの様な効果を追加します。

オートリリースのかかり方は、コンプ設定のリリースに影響を受ける様です。

その下のAUTOボタンは、ONにするとコンプで下がったゲインを自動的に上げてくれます。

オートゲインです(`・ω・´)

ozoneのコンプは音が透明!

Ozoneシリーズのコンプは透明系で、変な色付けがなく使いやすいです!

UADの様な積極的な色付けや、汚しには向いてませんが、元音を極力変えたくない時に重宝します(`・ω・´)

Ozoneはミックスのトータルコンプのイメージが強いですが、単体トラックにもガンガン挿して行けます。

好きです!

iZotope ( アイゾトープ ) / Ozone 9 Advanced サウンドハウス

まとめ

iZotpe Ozone Dynamicsのレビューでした!

最後までお読みいただきありがとうございました!

あわせて読みたい

マキシマイザーの使い方【DTMで音圧をあげる方法】

マキシマイザーの使い方についてです(´◔౪◔)◞ マスタリング時の音圧調整に必須のプラグイン。 ここだけは守っておきたい!というポイントをピックアップしました。 後半...

あわせて読みたい

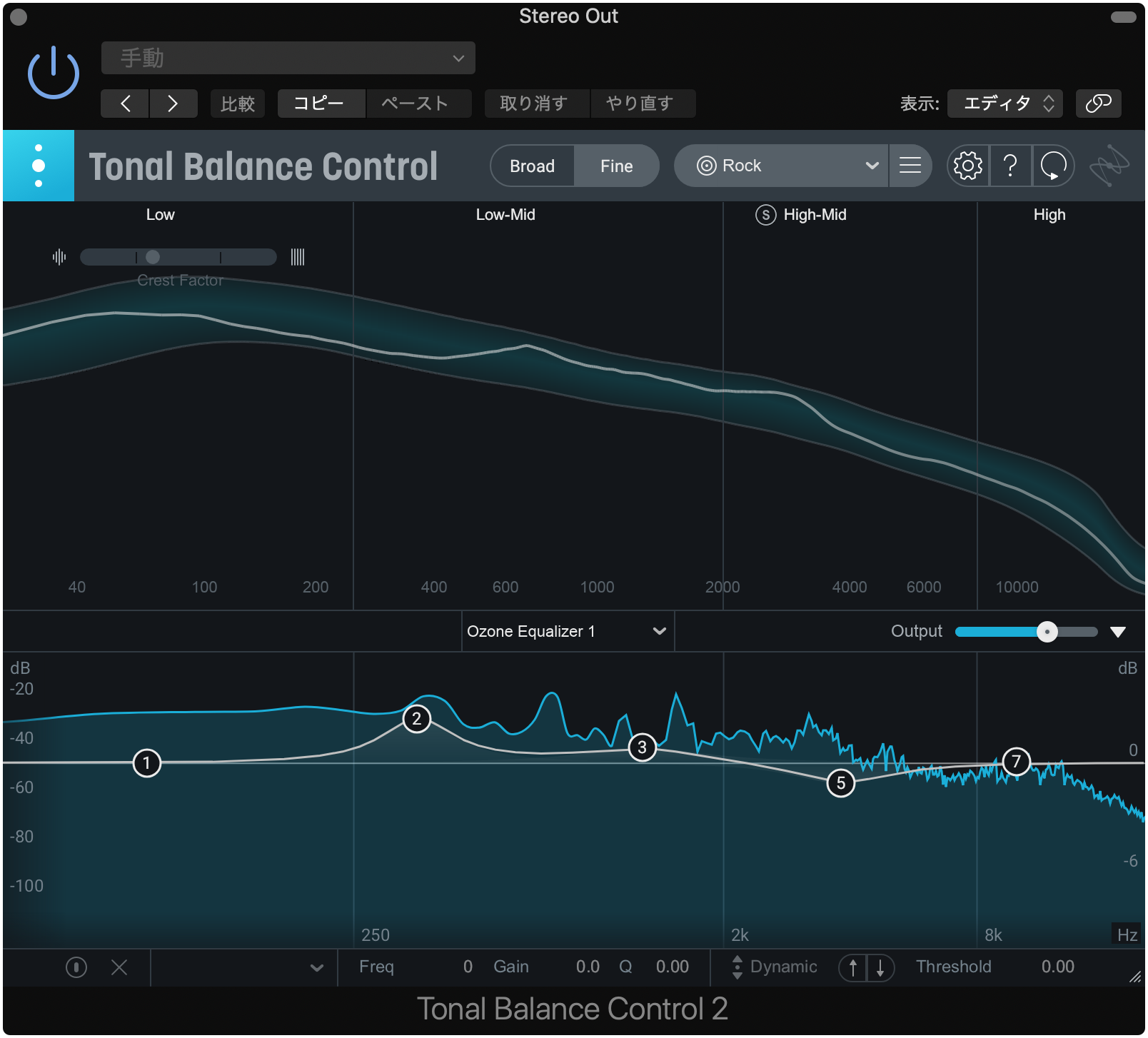

iZotope Tonal Balance Control 2のレビュー!ミックスの安心を視覚で得る

iZotope Tonal Balance Control 2のレビューです(´◔౪◔)◞ 今更って感じですが、、 もはや手放すことのできないプラグインの一つなので改めて! iZotopeの数ある名プラグ...