Logic Proのレイテンシーを解決する方法についてです(´◔౪◔)◞

録音する時に自分の演奏がずれて(遅れて)聴こえるなら、レイテンシーが起こっています。

DTMをやる上では避けられない現象ですので、適宜最適な設定を行う必要があります。

やり方はとても簡単です(`・ω・´)

目次

バッファサイズを小さくする

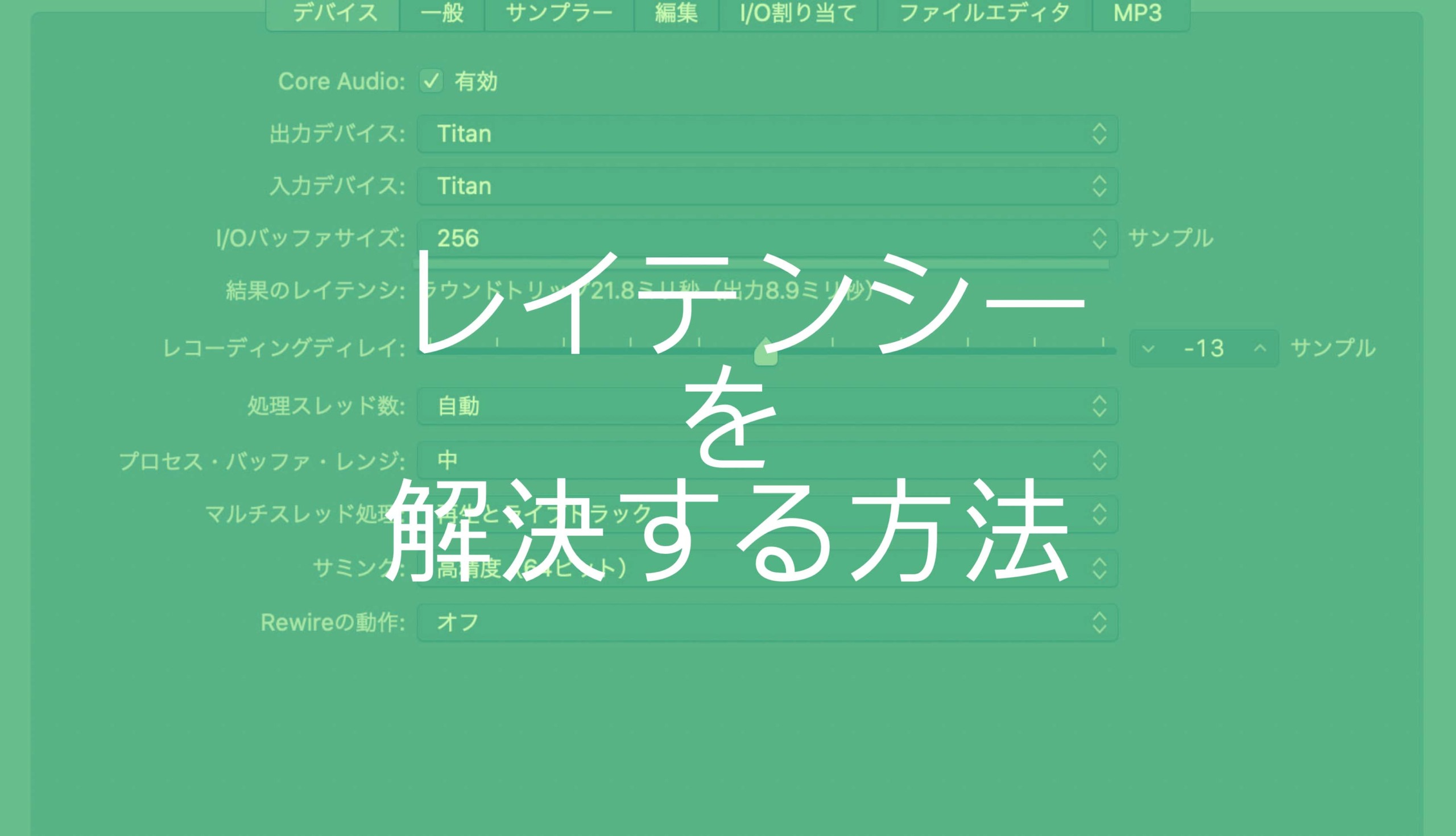

音が遅れて聴こえてきたら、I/Oバッファサイズを小さくしてみましょう!

音の遅延が軽減されます。

I/O→インプット、アウトプットの略です。

バッファサイズを変更する

Logic画面の左上部、「環境設定」→「オーディオ」を選んでクリックします。

I/Oバッファサイズの項目をクリックします。

サイズがいくつか出てくるので、現状よりも小さい値を選択してください。

数字を変えたら「適用」ボタンを押します。

これでバッファサイズの変更完了です(´⊙౪⊙)۶

バッファサイズを小さくしすぎると

ただし、バッファサイズを小さくしすぎるとPCへの負荷が大きくなります。

途中で再生が止まってしまうようでしたら、サイズを大きくするなど調整してください。

適切なバッファサイズはPCのスペックやプロジェクトのビット/サンプルレートに依存します。

基本的には256〜64の間がおすすめです。

これでもレイテンシーが気になる場合は、次の設定で解決するのがおすすめ(´◔౪◔)◞!

あわせて読みたい

Logicのサンプルレートとビットを変更する方法

Logicのビットとサンプルレートを変更する方法です(´◔౪◔)◞ ハイレゾレコーディングをしたい時に必須の設定です! サンプルレートを変更する サンプルレートを変更する場…

あわせて読みたい

DTM用にiMac2020を買った結果!笑っちゃうほど最高でした

DTMをもっとやりやすくするためにmacを買い変えました(´◔౪◔)◞ いやあ、すごいの一言! 高い買い物でしたが、それ以上に作業スピードの向上に大満足。 今までmac mini la…

低レイテンシモードに切り替える

バッファサイズの設定で満足できない、もしくはバッファサイズを変えたくない場合は低レイテンシモードを使います。

個人的にはとてもよく使います(`・ω・´)

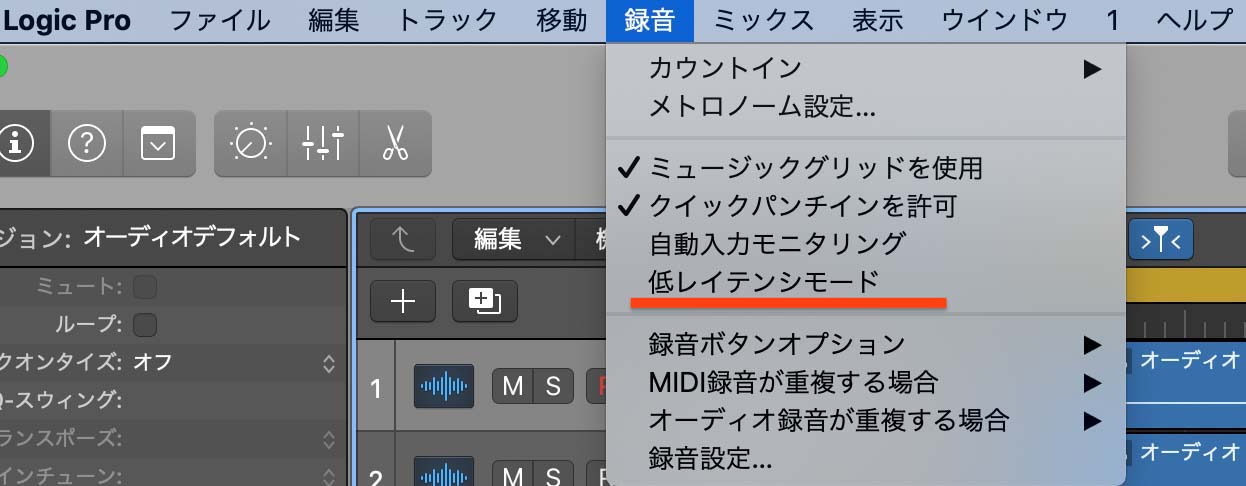

低レイテンシーモードへの変え方

Logic画面上部の「録音」→「低レイテンシモード」をクリック。

以上で設定終わり!

もしくは、

コントロールバーにあらかじめ低レイテンシボタンを出しておけばポチるだけ。

コントロールバーの編集はこちらの記事に。

これでレイテンシーは綺麗に消えます。

バッファサイズの設定よりも、こっちの方が即効性があって僕は好きです(`・ω・´)

ただし、低レイテンシモードにもデメリットがあります。

あわせて読みたい

Logic ProのコントロールバーとLCDディスプレイをカスタムして効率をあげよう!

Logic ProのコントロールバーとLCDディスプレイをカスタマイズすると作業の効率が上がります(´◔౪◔)◞ 赤枠の部分の表示を変更できます。 おそらくデフォだと、 こんな感…

低レイテンシモードのデメリット

低レイテンシモードのデメリットは、モニターしている音がかなり変わってしまう可能性があることです。

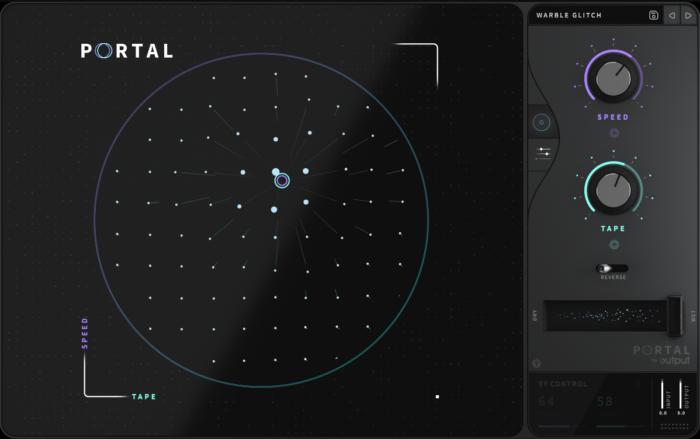

画像のように、

低レイテンシモードにするとRECしているトラックのみプラグインやセンドリターンが強制的にOFFになることがあります。

「OFFになることがある」と言うのは、OFFにならないこともあるので、トラックにかかっている負荷の大きさでLogicが勝手にON OFFしているんだと思います(どのプラグインがOFFになるのかもわかりません)

場合によってはモニター音の質感がかなり激変しますので、うまく考えながら使っていく必要があります!

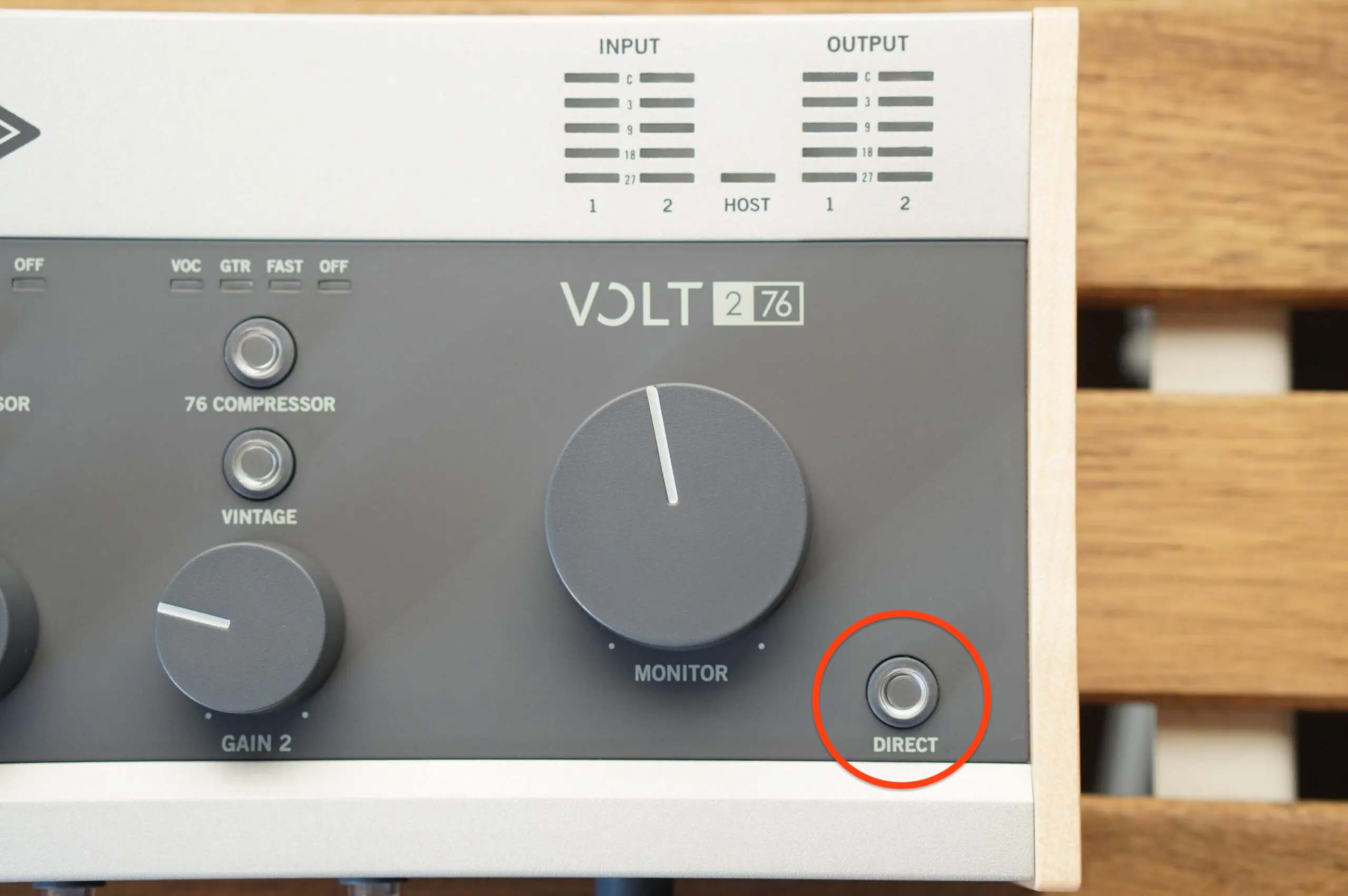

ダイレクトモニタリングできるAIFを使う

このほかレイテンシー対策としては、ダイレクトモニタリングができるオーディオインターフェースを使うのも一つの手です(´◔౪◔)◞

ダイレクトモニタリング機能があればPCを経由せず直接AIFから音を聞くことができるので、レイテンシー0でモニターできます。

デスクトップタイプの小型AIFには割と標準で装備されているものが多いですよ!

Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen オーディオインターフェイス

あわせて読みたい

オーディオインターフェースおすすめ18選!選び方のポイントについても【2022】

価格帯別におすすめのオーディオインターフェース(AIF)をまとめてみました! ものすごい数の製品があるので、どれを選べばいいのか迷いますよね(;´༎ຶД༎ຶ`) これまで…

まとめ

Logic Proのレイテンシーを解決する方法でした!

基本的にはPCスペックやプロジェクト設定と相談しながらバッファサイズを変更してみる。

それでもダメなら低レイテンシモードにしてみる。

と言う流れが鉄板かと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました!